御朱印 受付時間

午前の部 10時から11時50分

午後の部 13時から14時50分

基本 火曜日・水曜日はお休みですが

葬儀、所要等で変更する場合があります

電話での問い合わせはご遠慮ください

常保寺御朱印カレンダー

休みを確認してから御来山下さい。

休みの日は、一切の御朱印業務を受け付け致しません。

御朱印カレンダーの見方

※何も書いてない枠は10時~11時50分・13時~14時50分

※休み → 終日お休みをしています。

※午から受付 → 午前中休み 午後13時から受付

※午後から受付 → 午前中休み 午後13時から受付

常保寺は、通常御朱印・限定御朱印、はさみ紙(無料)が多数あります。詳細につきましては、インスタグラムにて紹介しております。↓↓↓↓↓↓↓

常保寺はJR青梅駅より徒歩5分の寺です。

創建 室町時代。宗派は臨済宗。鎌倉建長寺の末寺です。門前には、青梅市立美術館、釜の淵公園など自然豊かな立地に有り、

境内には、中原 章墓所、猫地蔵などがあります。

令和5年7月 樹木葬型霊苑を分譲しています。

本堂所在地とは別に、

と

があります。

〒198-0085 東京都青梅市滝ノ上町1316

住職 小澤 秀孝

☎:0428-22-2418

沿革

当寺は、昭和39年発行の「稿本青梅市史第6集」によると、応永年間(室町時代・西暦1394年)天ケ瀬町の真言宗金剛寺の第2世により創建されましたが、西暦1400年代頃になり、山梨県の塩山恵林寺より吹峰宗陰禅師が赴き臨済宗に転宗となりました。

開基及び開創の年月は数度の火災により古事来歴を失い、その縁起等は不詳ですが、瀑布山の由来は、境内地に小瀑布(小さな滝)があるを以てなづけしと伝わっています。

江戸時代には、多摩川の景勝地として名高い常保寺に中原章、小林天淵、原布袋などの青梅文化の基となった文化人が自己修練や作品作りの為に集まったと伝えられてます。

川沿いまでの一部の境内地は、昭和の中頃まで井伊直弼の子孫(直安)が別荘地として使用していましたが、道路の拡張に伴い現在では青梅市立美術館となっています。

明治3年の火災で堂宇を焼失しましたが(鐘つき堂は当時の火事のまま現存)翌年には、當山14世関宗玄徹和尚により復興し、老朽化が進み昭和55年10月に當山18世和尚により本堂・客殿を建て替え、平成20年4月20日、現住職第19世晋山式を厳修し現在に至っています。

臨済宗 建長寺派 瀑布山常保寺

第19世 住職 小澤 秀孝

〒198-0085 東京都青梅市滝ノ上町1316

TEL:0428-22-2418境内

常保寺本堂

本堂正面には、本尊のお釈迦様、日光菩薩、月光菩薩、釈迦三尊などの諸佛が安置されています。その両脇には、達磨大師坐像、大権修理菩薩倚像あります。

本尊裏手には、位牌堂があり開山吹峰宗陰禅師坐像、檀信徒の先祖代々の位牌が安置されています。

葬儀・法要待合室・・平成27年新築

葬儀・法要の待合室・食事場所として、最大50席用意できます。

徳川家(増上寺)石灯篭

本堂の正面両脇に大きな石灯篭が有り、徳川家の葵の紋が彫って有ります。

この灯篭は芝の増上寺から譲り受けたものです。増上寺の徳川家霊廟は戦災に遭い、霊屋等の貴重な文化財は焼失してしまいました。戦後、この霊廟部分をプリンスホテルが取得し、霊廟への参道や霊廟を囲む様に立ち並んでいた300諸藩主より寄進された石灯籠は所沢の地(現在の西武ドームの辺り)に運ばれました。

その数約1,000基と言われております。学術調査が終わるやいなや狭山の地に運ばれそのまま野積みにされ西武球場が建設される時に周辺の寺院に希望により配布されました。

(『増上寺石燈籠現況調査報告書』 伊藤 友 様のHPより抜粋)

中原 章の墓

青梅市指定史跡(本堂前)

青梅市指定史跡

中原(なかはら)章(あきら)は江戸時代中期の学者で、江戸の文化はもちろんのこと、京都の堂上文化をも青梅へ導入し、青梅文化の発展に、大きく貢献した人物です。

加賀国(石川県)出身で、若いころは京都で、和学・雅楽・弓術・鷹狩の故実・剣術を学んだといわれています。

いつのころにか常保寺に寄寓(きぐう)し、また市中に学塾を開いて門下生の指導に当たりました。門下からは、漢学や和歌に長じた根岸典則(ねぎしつねのり)、書家として著名な小峰峯真(こみねほうしん)、真浄寺の住職で歌人として知られた浄月律師(じょうげつりっし)、俳諧の分野で活躍した師岡公貞(もろおかきみさだ)など、多くを出しました。

山状角柱型をした墓石は、安山岩製で2段になっており、基壇は高さ約24㎝、その上に乗る上段は高さ約115㎝、幅約34㎝の大きさです。正面には大きく「中原 章之墓」と彫られ、その左下には小さく「友人□□」と彫られています。

この文字は門弟の小峰峯真が記したもので、周囲の三面には常保寺十一世の住職である、小蓑庵支兀(こみのあんしこつ)和尚が撰(よ)んだ文面(漢文)が次のような意味で記されている。

「先生の出身は明らかではないが、姓は多賀、名は章、字は士文と称し、また号を五柳ともいった。大変博識な人で、何を聞いても答えられないものはないというほどであった。小食にして多飲、専ら冷酒を愛好した。多摩川のほとりに14年ほど漂泊した後、庵を蒼梅(青梅)市中に結び、慕って集まる人たちにいろいろな事を講じた。

晩年は髯(ひげ)をたくわえ、衣 服なども意に介せず粗末な服装で通した。虱(シラミ)がたかっても、それをとることもなく、またつぶすでもなかった。周囲の人が心配して新しい衣服を贈っても、それを着替える事すらしなかった」

生誕については不明ですが、寛政2年(1790)10月1日に他界しました。70数歳であったといわれています。

手記には次の歌が書かれている。

『同じくは かくて吾が世をふる寺に すみはてぬべき 身とならばや 章 』

なお、章の墓の左側には、文化3年(1806)に没した正岡玄道の墓があります。玄道は狂歌を好んだ文人でした。

昭和28年11月3日 青梅市教育委員会指定史跡白瀧不動尊

白瀧不動尊本尊 倶利伽羅竜王

白瀧不動尊狛犬

石工 藤堂音次郎 昭和3年11月28日 奉納

「ソモソモ白瀧不動明王ハ武蔵国西多摩郡調布ノ里滝ノ上瀑布山常保寺境内ニ鎮座。

往昔人皇62代朱雀天皇ノ御宇、京都御室仁和寺四代門跡寛朝僧正金剛寺ニ登山ノ砌リ霊夢ヲ感ジ創建スルモノナリ。

御宝窟ハ多摩川ノ巌頭ニ有リシガ幾多ノ出水ニテ狂流ノ為境内ヲ損ジ、御本尊共ニ多摩川ノ河底ニ埋没ス。

後、幾春秋ヲ経、明治4年上町ノ根岸庄次郎氏ニ神霊乗リ移リ、本尊ガ調布ノ河底ニ埋没セシ事ヲ告ゲ給フ。

此ニ上方敬応住職、玉川鉄心、細谷、森田氏等打チ集イ一心講ヲ結ビ、行堂御宝窟ヲ築キ、御本尊ヲ安置シ、滝ヲ開キ(日本富士見三滝ノ一ツ)路傍ニ茶店並ブ。

コレヨリ白瀧不動明王ノ御利益ハ近郊ニ商イスル者ニ伝ウニ及バズ、災厄、心願等願ガケスル者引キモ切ラズ。特ニ水商売ノ者ニ深く信仰サレ、

参詣ノ善男女群参ス。

明治20年、32年又々狂流サル。一心講社ヲ中心トシ300余名ノ信者ノ喜捨ヲ仰ギ、再ビ復興ス。

時ニ、東京の井伊子爵(井伊直弼の子孫)此ノ地ニ別邸ヲ造営スルニ当リ御宝窟ヲ常保寺境内ノ現在地ニ移シ奉ル。

(白瀧不動明王略縁起より)

芭蕉塚 (玄関前)

正面 正風宗子

芭蕉霊祠裏面 「玉川の 水におほれそ おみなへし」

慶応3年(1867年)常保寺13世 節山玄礼和尚が建立

常保寺の仏像・石像

本尊 釈迦牟尼如来像

- 座高41.3 髪際高36.7

- ヒノキ材寄木造り 漆箔 玉眼江戸時代 18-19世紀

- 付属品 光背、台座

お釈迦様は、紀元前5世紀頃、現在のネパールのルンビニでシャーキャ族の王子として4月8日に生まれました。

生まれてすぐに蓮華の上を7歩あるき右手を上げて「天上天下唯我独尊」と言ったそうです。

裕福な生活を送っていたが、「生・老・病・死」の人間の苦悩を見て29歳で出家して35歳で悟りを開き、仏陀(覚者)となり、 2月15日、80歳のとき沙羅双樹の下で弟子に囲まれながら入滅しました。お釈迦様は、臨済宗の御本尊でもあります。

本堂に安置。

脇侍菩薩立像(日光・月光)

- 座高46.0 髪際高39.1

- ヒノキ材寄木造り 肉身部金泥塗り

- 衣部漆箔 玉眼

- 江戸時代 18-19世紀 付属品 光背、台座

日光菩薩、月光菩薩は薬師如来の脇侍として薬師三尊を構成して造られる。

薬師如来の瑠璃光浄土に住し、日光菩薩は「日光遍照」ともいい太陽の如く衆生に光明を与え、月光菩薩は「月光遍照」ともいい月の如く煩悩の炎を滅した清浄の境地を表す。

日光菩薩が右手を上げ左手を下げると、月光菩薩が左手を上げるというふうに対称的に造られる。

本堂に安置。

達磨禅師

禅宗の開祖。本名を菩提達磨といい、達磨大師ともいいます。

崇山少林寺に住し、九年間壁に向かい座禅し、手足が腐って無くなったという俗説から現在の赤いだるまができたと言われています。

本堂に安置。

大権修利菩薩

禅宗で仏殿に安置する護法神で伽藍神のひとり。

右手を額に持っていき遠望する姿勢で、唐時代の帝王の服装の服をつけている。育王山(中国浙江省寧波市招宝山)にインドのアショカ王が舎利塔を建立した際、塔を護るため中国に渡ってきた護法神で、舎利塔から海を渡る人や、漁をする人を守っていた護塔の神といわれている。

本堂に安置。

阿弥陀三尊

阿弥陀如来を中心に安置し、向って右側が左脇侍観音菩薩。向って左側が右脇侍勢至菩薩を安置する三尊形式である。

観音菩薩は阿弥陀如来の「慈悲」をあらわす化身とされ、勢至菩薩は智慧をあらわす化身とされる。

本堂の位牌堂に安置。

開山禅師 (吹峰宗陰禅師)

室町時代の中頃(嘉吉元年以前)に、山梨県甲州市塩山、臨済宗妙心寺派恵林寺よりこの地に来青し、臨済宗常保寺の開山第一祖となる。

嘉吉元年8月1日 示寂

本堂の位牌堂に安置。

如来立像 (出山釈迦像)

- 像高39.3 髪際高36.8

- ヒノキ材製、肉身部漆箔、衣部彩色、玉眼

- 江戸時代 17-18世紀

- 付属品 光背、台座

お釈迦様は、29歳で出家し、山にこもり6年間の苦行をしました。

しかし、その難行・苦行では悟りが得られず、山から出てきときの姿です。

やせて肋骨が浮き出た様子が表れています。お釈迦様はその後すぐにガンジス川流域のブッダガーヤの菩提樹の下で座禅をして悟りを開き、12月8日に仏陀(覚者)となりました。

常保寺の本山、鎌倉建長寺の修行道場でも毎年、12月1日から12月8日までの間、お釈迦様と同じように寝ないで座禅をする蝋八大摂心をお行なってます。

本堂の位牌堂に安置。

聖徳太子像(孝養太子像)

- 座高38.3 髪際高36.4

- 木造 古色塗り

- 南北朝ー室町時代 14-15世紀

- 付属品 台座

首付け根部分から胴体と分ける事ができ、中に

「紙本墨画阿弥陀如来像(外題「源家綱公御筆」)

「紙本墨書由諸書(家綱公御筆釈迦之像一幅」云々が入っている。本堂の位牌堂に安置。

水子地蔵

水子供養の為の石仏です。小さな子供を抱っこしています。

鐘撞き堂の下に安置。

猫地蔵

招き猫の石像です。裏面には「南無妙法蓮華経」と彫ってあります。(市内の裏宿神社あたりに、摩利支天様のお堂があり、なんみょうさんといわれる人が住んでいました。近隣の信者が集まり日蓮宗を信仰していた時の石佛と思われる)

昭和の中頃、青梅市内の無住寺院(住職のいない寺)の土地処分の為、引き取ったそうです。現在、境内中央に移動。白瀧不動尊の裏。

六地蔵(山門前に移動)

仏教の六道(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道)を六体の地蔵菩薩に表し

それぞれの世界を守護し救済してくれる。

現在、山門前に移動。

境内地蔵

境内各所に古い地蔵や、無縁の石仏が安置されています。

薬師堂 常保寺の表鬼門(北東の方角)として建立

薬師堂所在地:青梅市滝ノ上町1309 常保寺より徒歩2分

薬師堂

常保寺の表鬼門(北東の方角)として建立

本尊 薬師如来

非公開

本尊 薬師如来

左手に薬壷を持って、右手の薬指が前に出ています。

人々の病に応じて薬を施し救う仏様です。

現在、薬師様の手と外の鐘とが赤い紐で結ばれていていつでも薬師様の御利益を得ることができます。

通称は「お薬師様」ですが、薬師瑠璃光如来と言います。

特に「目の薬師」として信仰されていて、

向かい目の絵馬を奉納しています。

十一面観音堂 常保寺の裏鬼門(南西の方角)として建立

本尊 十一面観音菩薩

大光普照(だいこうふしょう)観音とも呼ばれています

頭上の11面のうち、前後左右の10面は

菩薩修行の階位である十地を表し、

最上部の仏面は仏果を表すとされるが、

これは衆生の十一品類の無明煩悩を断ち、

仏果を開かしめる功徳を表すとされる。観音とは、音を観ると書き、

私たちの音(願い)を観る(聞く)

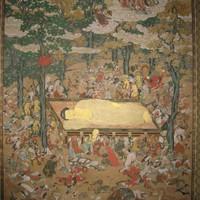

という意味です。大涅槃図

毎年1月15日より2月15日まで大涅槃図を特別公開しています。

涅槃図につきましては、web版と共に大変好評があります。

最近では、団体などの拝観が多くなってきました。

そこで、「特別拝観の申し込み」

10人以上の団体様は申し込みをいただければ、住職の説明付きで涅槃図を紹介いたします。

時間は10分~15分。無料。

電話にてお問い合わせください。

年間行事

山門大施餓鬼法要

毎年7月9日 午後10時より

除夜の鐘

12月31日 大晦日 24時より

どなたでも参加できます。甘酒・玉こんにゃく・コーンポタージュスープを無料で差し上げてます。

境内墓地のご案内

常保寺境内墓地

常保寺の墓地は青梅駅より徒歩で来られます。又、平坦な場所なので、高齢になってからもお参りできます。

随時新墓地購入者を募集しています。お気軽に御相談下さい

令和五年より、樹木葬型霊苑を分譲しています。

樹木葬型霊苑

独立型の納骨タイプ。お遺骨を納める制限がありません。

1区画 50万円 【跡継ぎが居なくなった時の永代供養墓の料金も含まれます。】

新規墓地募集

永代使用料+石材料約83万(税別)より

夫婦墓・少人数墓

墓地(各種サイズ有り)

※各区画の大きさにより永代使用料が違います。

※石材料施工料は指定石材店さんに相談してください。

※区画のみでの御相談も受け付けます。

※今までの宗派等は、問いませんが購入後は常保寺の檀家になっていただきます。

アクセス・駐車場

リンク

当サイトのコンテンツはすべてリンクフリーです。

〒198-0085 東京都青梅市滝ノ上町1316 電話: 0428-22-2418 常保寺 © 2016